自然豊かな環境で、地域に見守られながら成長できる「船橋市立行田西小学校」

「千葉県立行田公園」を中心に豊かな自然と心地良い生活環境に恵まれた船橋市船橋山の手エリア。消防署や交番、教育施設などまちの機能がコンパクトに集約されているのも特徴で、利便性を兼ね備えた生活を求める子育てファミリーにとって理想的な環境だろう。 今回は「船橋市立行田西小学校」を訪ね、校長の常永たまみ先生とPTAの副会長を務める三宅けいこさんにお話を伺い、学校の特色や保護者、地域とのつながり、地域の魅力について教えていただいた。

1976(昭和51)年に開校した「船橋市立行田西小学校」

――まず学校の沿革および現在の学校の概要(児童数、学級数など)について教えてください。

常永校長 「船橋市立行田西小学校」は1976(昭和51)年に開校しました。今年度で47年目になります。沿革によると塚田小学校、葛飾小学校、法典小学校の学区からそれぞれ児童が集まって学校運営がスタートしたようです。

2022(令和4)年5月1日現在の児童数は476名。21学級で運営しています。本校の特色は21学級のうち7学級が特別支援学級で、自閉・情緒が4学級、知的が3学級あります。

500名規模の学校としては特別支援の学級数が多く、障がいのある子どもとそうではない子どもが一緒に学び合う環境(インクルーシブ教育)があります。

インクルーシブ教育とそれを可能にする特別支援教育

――教育目標や特に力を入れて取り組んでいる活動などについて教えてください。

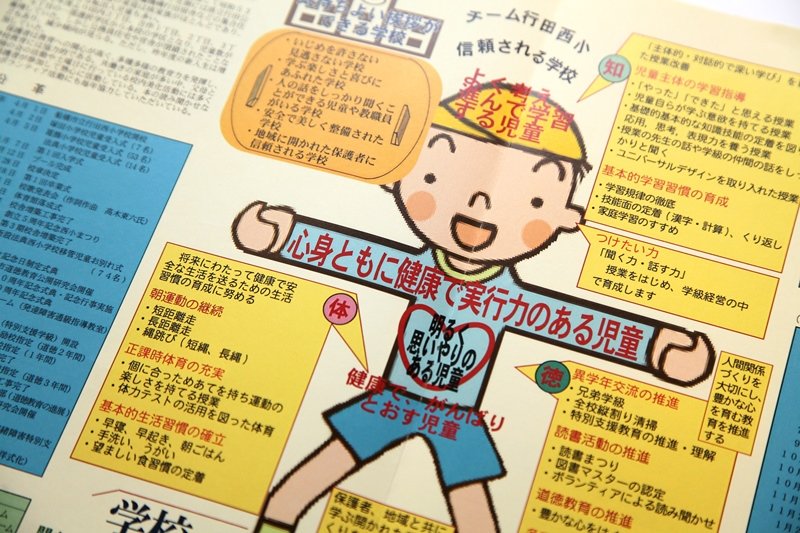

常永校長 「心身ともに健康で実行力のある児童」の育成を本校の学校教育目標としています。「よく考え、進んで学習する子供(知)」、「明るく、思いやりのある子供(徳)」、「健康で、がんばりとおす子供(体)」の育成に努めています。また、「聞く力・話す力(知)」、「道徳的実践力(徳)」、「健康・体力の保持増進(体)」を重点に、様々な教育活動を行っています。

本校の特色は特別支援学級が7学級あるので、通常学級と特別支援学級との交流が盛んです。自閉・情緒は通常学級と授業を交えてやっていますし、知的もお祭りや行事を通しておたがいに交流していまして、かなり進んだ取り組みが行われているんじゃないかと思います。

毎年、特別支援学級の先生たちがすべてのクラスをまわって、特別支援学級の紹介を説明してくれています。障がいによってこういう特徴があるとか、こういうふうに接したり仲良くして欲しいというのを子どもたちに伝えることで、障がいのある子どもと一緒に生活するのが当たり前のことになっています。

三宅さん うちの子も特別支援学級に通っていますが、入学式のときも保育園から環境がガラッと変わって子どもたちが不安になるといけないからと事前にリハーサルをしてくれました。手の空いている先生もみなさん集まってくれて特別支援学級の子どもたちのために動いてくださることが大変ありがたいです。

どこの学校にも特別支援学級があると良いんでしょうけど、実際はそうではありません。身近なところに特別支援の子がいないと、通常学級の子も世の中にはいろんな人がいることを学ぶ機会は少ないだろうなと思いますが、「船橋市立行田西小学校」にはそれを自然と学べる環境があります。

常永校長 本校には2名の特別支援教育コーディネーターがいます。特別な教育的ニーズのあるお子さんに対して様々な支援を行い、就学の相談や保護者への対応、関係機関との連絡・調整などの役割を担ってくれていて、ときには授業に入って担任にアドバイスをしてくれたりもするんです。

三宅さん 「船橋市立行田西小学校」には特別支援で培われてきた経験があるので、通常学級の子どもたちへの手助けのコツがわかっているんですね。こうやったらもっと上手くできるんじゃないかということを常に先生方は考えているように思います。

登下校時の見守りをするスクールガードに保護者も参加

――保護者や「父母と教師の会」とのつながりはいかがでしょうか?

三宅さん コロナ前は運動会で全学年に親子競技があるような近隣でも稀有な学校だったので、保護者も含めてみんなの学校という雰囲気がありました。ここ数年はコロナの影響で学校行事やイベントも縮小してしまったのですが、学区内でマンションの建設が進んでいることもあり、子どもたちが増えればまた当時のような雰囲気が戻って来るかなと期待しています。

常永校長 船橋市ではいま全市的に登下校時の見守りをしてくださるスクールガードの数が減っています。そこで保護者の皆様にお手伝いをしていただけないかと呼びかけたところ、本校では6名もの方が手を挙げてくださり、子どもたちの見守りをしていただいています。

出前授業や本の読み聞かせなど地域の方とも少しずつ交流を再開

――地域の方との関わり・交流などについても教えてください。

常永校長 これもコロナの影響でなかなかできなかったのですが、ようやく最近になって少しずつ出前授業や本の読み聞かせなどに来ていただけるようになりました。

また近隣の農家の方が来てくださって、子どもたちに小松菜の育て方を教えてくれたり、畑に連れて行ってもらって農機具とかトラクターを見せてもらったりしています。5年生はお米の学習という単元があり、お米マイスターの方が来てお米の育て方を教えてくれることもあります。

自宅への持ち帰りを基本としたタブレットの活用

――ICTを取り入れた授業など、新しい教育活動やそれによる変化などがあれば教えてください。

常永校長 本校は若い先生が圧倒的に多いこともあって、ICT活用に関してのアンケートの結果は全国平均よりも高く出ています。

タブレットは昨年度からは自宅に毎日持ち帰るようになって、宿題や保護者への連絡などで活用されています。コロナの影響で学校に登校できなくなることも想定されていましたので、いざというときのためにオンラインで授業をつなげられるよう毎日の持ち帰りを基本としています。

三宅さん うちの子は音読の宿題でタブレットを使っていましたね。自分で音読したのをタブレットで録画・再確認していて、そういう知識やスキルが身についていくんだなと関心しました。

常永校長 あと各教室には電子黒板と呼んでいる大型のモニタも設置されているのですが、月に一度の全校集会は電子黒板を使って行っています。

ほかにも委員会の子どもたちが電子黒板を使って各委員会からのお願いやお知らせをすることもあります。そこで流す資料や映像も子どもたち自ら作成していて、ICTによって表現の幅が広がっているのを感じます。

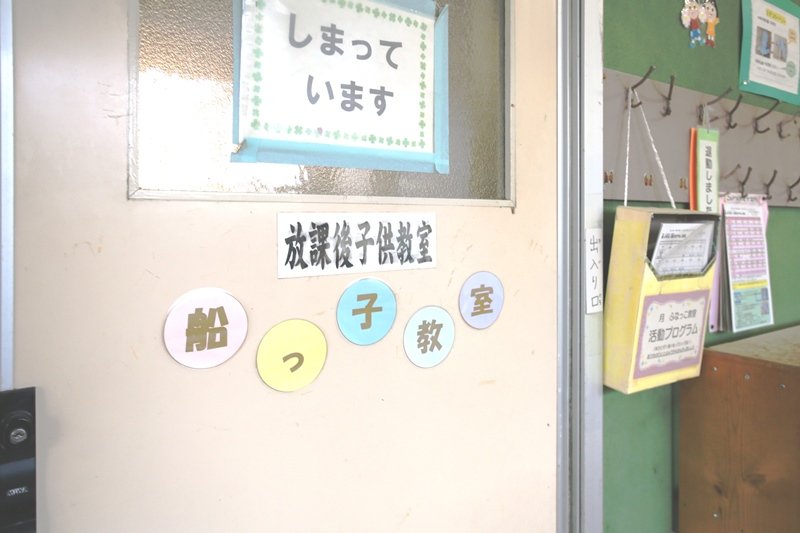

子どもたちの放課後の居場所として運営されている「船っ子教室」、「放課後ルーム」

――子どもたちの放課後の居場所として運営されている「船っ子教室」、「放課後ルーム」についてもどのような様子か教えていただけますでしょうか?

三宅さん 「船っ子教室」は教育委員会の事業で、放課後や夏休みなどに学校の施設を使って、子どもたちの勉強や遊びなど自主的な活動を見守っています。利用料は無料で、普段は午後5時に終わります。

三宅さん 一方、「放課後ルーム」は地域子育て支援課の管轄になりまして、いわゆる学童保育ですね。こちらは有料で、事前に申込み・審査が通れば児童育成料を払って子どもを預けることができます。普段は午後7時まで利用できます。

自然豊かな「行田公園」もあり、子どもを育てるのに良い環境

――学校周辺はどのような地域でしょうか。周辺環境の魅力についてもお聞かせください。

常永校長 行田と言えば「千葉県立行田公園」があって、学校としても教材としてよく使わせていただいています。それこそ全校みんなで出かける遠足の場であり、季節学習や駅伝大会の練習など一年を通してお世話になっています。

この地域に移り住んで来られる方も、「千葉県立行田公園」があって学校も近くにあるから子どもを育てるのに良い環境だとよく仰っています。バス路線も充実していて「京成西船」駅とJR「西船橋」駅がそれぞれ利用できるので、通勤通学にも便利だということで人気のようです。

常永校長 このあたりは船橋市の市街地から近いところにありながら、自然が豊かで子どもを育てるのに良い環境だと思います。それと保護者や地域の方に見守られながら子どもたちの成長を見守っていけるというところも魅力なのかなと思います。また、まち探検に行くと消防署の方が見学をさせてくれたり、消防の服を着させてくださったり。身近なところに学習する機会がたくさんあります。

三宅さん 行田は街ができ始めた頃から、今で言うところのコンパクトシティとして機能していました。子どもたちは普段生活している学校の周りを歩くだけでも自分たちが社会の中でどう生活しているのかっていうのを感じながら成長していける、社会を学べる良い街だと思います。

――卒業した後の進路はいかがですか?

常永校長 小学校から歩いて5分くらいのところに「船橋市立行田中学校」があって、児童の多くは行田中に進学します。またお住まいの住所によって「船橋市立葛飾中学校」に通う子どももいます。

三宅さん この行田中がまた素晴らしくて、ものすごく評判が良い学校なんです。私立を受験しようかと思っていたけど行田中にしたという話があるくらい。地域に良い中学校があるというのも保護者としては安心ですね。

船橋市立行田西小学校

校長 常永 たまみ先生

PTA副会長 三宅 けいこさん

所在地:千葉県船橋市行田3-4-1

電話番号:047-439-2120

URL:https://www.city.funabashi.lg.jp/gakkou/0001/gyoudaw-e/index.html

※この情報は2023(令和5)年3月時点のものです。